Lanz-Bulldog ----- ein eigenwilliges Konzept

Ohne den

Bulldog sind heute Alt-Traktoren-Treffen so wenig

vorstellbar......, als würde es Mittag ohne Kartoffeln geben.

Wer so einen Oldie haben möchte, muß auch tiefer in

die Tasche greifen. Und das ist schon recht merkwürdig,

scheiden sich doch beim Lanz Bulldog dieGeister. Es ist lange her, da

wurde er als erster Schweröl-Schlepper der Welt auch zu

Deutschlands bekanntestem Trecker.

Ohne den

Bulldog sind heute Alt-Traktoren-Treffen so wenig

vorstellbar......, als würde es Mittag ohne Kartoffeln geben.

Wer so einen Oldie haben möchte, muß auch tiefer in

die Tasche greifen. Und das ist schon recht merkwürdig,

scheiden sich doch beim Lanz Bulldog dieGeister. Es ist lange her, da

wurde er als erster Schweröl-Schlepper der Welt auch zu

Deutschlands bekanntestem Trecker.

Mit seiner eigenwilligen Technik

nahm er aber zwischen den allmählich aufkommenden und stetig

verbesserten Dieselschleppern eine Sonderrolle ein und erfuhr bis zu

seinem Ende sowohl hingebungsvolle Freundschaft als auch heftige

Ablehnung. Seine Freunde schwärmten von ihm wie von einem

guten Kameraden. Die anderen hielten ihn für

vorsintflutlich.

Ein Bauer erzählte mir mal, er hätte einen

ausgedienten D 4016 durch einen modernen 75iger IHC ersetzt und wie den

Bulldog vorher auch in der Kartoffelernte vor den Sammelwagen gespannt und mit dem vollen Fuder

festgefahren. „Verdammi noch mol, dat heb wie doch

mit den Bulldog nie nich beleeft. Dat will ick nu ober ganz ganau

weeten.“

Kartoffelernte vor den Sammelwagen gespannt und mit dem vollen Fuder

festgefahren. „Verdammi noch mol, dat heb wie doch

mit den Bulldog nie nich beleeft. Dat will ick nu ober ganz ganau

weeten.“

Er spannte den Cormick ab und holte den Bulldog aus dem Schuppen, um ihn in der ausgekratzten Spur vor den vollen Wagen zu spannen. Und der PS mäßig nur halb so starke Bulldog zog den Wagen mühelos aus der eingebuddelten Spur heraus. So war der Bulldog. Und man sagte damals eben nicht zu Unrecht: „Der Lanz der kanns“.

Irgendwann ab den 60iger

Jahren war dann aber endgültig Schluß mit

Bulldog und Co, bis die Besucher von Oldtimer-Veranstaltungen ihn

wieder entdeckten und zu ihrem Liebling erkoren. Darum ist er wieder so

begehrt. Und es bleiben die schönsten Diesel

unbeachtet, wenn ein alter  Bulldog

gestartet wird. Die Anziehungskraft des Lanz Bulldog ist schwer

beschreibbar, hat aber zweifellos mit der eigenwilligen Technik zu tun.

Früher warb Lanz mit seiner Robustheit, worunter

häufig besseres Material verstanden wurde, nicht aber der zu

weniger Schleiß führende niedrige Verdichtungsdruck

der Maschine und die einfache Einspritzung. Diese Eigenheiten

des

Bulldog machten ihn gerade in der Anfangszeit der Motorisierung auf dem

Land

Bulldog

gestartet wird. Die Anziehungskraft des Lanz Bulldog ist schwer

beschreibbar, hat aber zweifellos mit der eigenwilligen Technik zu tun.

Früher warb Lanz mit seiner Robustheit, worunter

häufig besseres Material verstanden wurde, nicht aber der zu

weniger Schleiß führende niedrige Verdichtungsdruck

der Maschine und die einfache Einspritzung. Diese Eigenheiten

des

Bulldog machten ihn gerade in der Anfangszeit der Motorisierung auf dem

Land so

unschlagbar, erforderten aber auch Einfühlung in die Technik

und etwas technisches Geschick.

so

unschlagbar, erforderten aber auch Einfühlung in die Technik

und etwas technisches Geschick.

Bei unsachgemäßem Umgang verloren sich die Vorteile dieses Konzepts schnell. Denn nicht jeder bekam ihn in Gang und konnte ihn gut fahren. So war eben ein erfolgreicher Bulldog-Fahrer auch ein ganzer Kerl und ist es, seien wir mal ehrlich, bis heute geblieben. Hingebungsvollen Pflegeaufwand dankte die Maschine mit Einsatzbereitschaft und ungewöhnlicher Leistung. So wuchsen Fahrer und Gefährt zusammen. Nachlässigkeit führte zu Ärger. Vielleicht läßt sich das gespaltene Image des Lanz-Bulldog neben der aufholenden einfacher zu bedienenden Diesel-Technik auf diese Weise erklären.

Angefangen aber hat alles mal kurz vor Beginn der

zwanziger

Jahre. Der

erste Weltkrieg war überstanden, Motorisierung kein Fremdwort

mehr. In der Landwirtschaft trieben weiterhin Dampfmaschinen die

Dreschsätze und Steinbrecher für den

Wegebau oder zogen auf großen

Gütern auch schon mal schwere Seilzug-Pflüge

über den Acker. Daß die Motorisierung vor der

Landwirtschaft Halt machte, lag nicht an der Güte der

damaligen Motoren sondern am hohen Benzin-Verbrauch und =Preis; denn  Dieselmotoren

gab es noch nicht. Pferdegespanne stellten also weiter die Zugkraft auf

den Feldern.

Dieselmotoren

gab es noch nicht. Pferdegespanne stellten also weiter die Zugkraft auf

den Feldern.

Auf der Straße sah es ganz anders aus; denn

Kraftverkehr war lohnender. Immer mehr Autos verbrauchten immer mehr

Benzin und ähnlich leichte Kraftstoffe. Bei deren Herstellung

fiel als Abfall ein Schweröl an , das trotz seines wesentlich  höheren

Energiegehalts als Treibstoff für Verbrennungsmotoren nicht zu

gebrauchen war. Das Problem lag in seinem hohen Flammpunkt,

während Benzin schon bei niedrigen Temperaturen verdunstet und

sein Gemisch mit Luft im Motor durch einen winzig kleinen

Zündfunken explodiert.

höheren

Energiegehalts als Treibstoff für Verbrennungsmotoren nicht zu

gebrauchen war. Das Problem lag in seinem hohen Flammpunkt,

während Benzin schon bei niedrigen Temperaturen verdunstet und

sein Gemisch mit Luft im Motor durch einen winzig kleinen

Zündfunken explodiert.

Dieses billige Schweröl zum Antrieb für Motoren nutzbar zu machen, wurde also zu einer lohnenden Aufgabe für Ingenieure und Wissenschaftler. Rudolf Diesel erhielt ein Patent auf einen Schweröl-Motor, der angesaugte reine Luft so stark verdichtet und damit erhitzt, daß nach dem Einspritzen von möglichst fein vernebeltem Schweröl kurz vor OT die Verbrennung des heißen Schweröl/Luft-Gemisches erfolgt.

Die Idee war

gut, nur konnte man damals so hohe Verdichtungen in Motoren

und die dazu nötigen Einspritz-Drücke aus

Material-Gründen weder erreichen noch die

zwangsläufig auftretenden Lagerdrücke

schmiermäßig beherrschen. Dazu kam die hohe

Verbrennungs-Temperatur von ca

1000°C gegenüber Benzin mit ca 600°C.

Erst Ende der 30iger Jahre setzte sich der Dieselmotor im

Fahrzeugbau durch. Seit dieser Zeit heißt das

Schweröl zum Antreiben von Verbrennungsmotoren

Dieselöl. Und bei modernsten Fahrzeugen und Motoren steht noch

heute der Buchstabe D für die v on Rudolf

Diesel erdachte Technik.

on Rudolf

Diesel erdachte Technik.

Nun aber zurück in die Zeit vor 1920! Weil Schweröl zum Antrieb von Fahrzeug-Motoren wirtschaftlich hoch interessant war, wurde getüftelt. Wir vergessen heute oft, daß Treib= und Schmierstoffe bis heute ebenfalls eine enorme Entwicklung durchlaufen haben. Damals waren die Qualitäten noch ungleichmäßig und schlecht, die Scherfestigkeit von Schmieröl mangelhaft, die Viskosität von der Temperatur abhängig. Tankstellen waren selten und mit den heutigen nicht zu vergleichen. Treibstoffe wurden noch lange Zeit per Bahn mit 200 ltr Fässern transportiert und mußten von dort abgeholt werden. Vor diesem Hintergrund muß man die damalige Technik betrachten und bewundern.

Mit dem ersten

Rohöl-Schlepper der Welt kam

schließlich 1921 die Heinrich Lanz AG aus Mannheim auf

den Markt, zwar nur 12 PS stark, aber einfach in der

Konstruktion, günstig im Preis, genügsam im Verbrauch

von Treibstoff und Schmieröl und tüchtig mit seiner

großen Riemenscheibe beim Betreiben der damals vielen

gebräuchlichen Standmaschinen zum Dreschen, Pumpen,

Steinbrechern, Buschhacken oder zur Stromerzeugung. Er konnte auch

ziehen---trecken---schleppen, woraus später die Begriffe

Trecker, Schlepper oder Traktor von Traktion entstanden.

Mit dem ersten

Rohöl-Schlepper der Welt kam

schließlich 1921 die Heinrich Lanz AG aus Mannheim auf

den Markt, zwar nur 12 PS stark, aber einfach in der

Konstruktion, günstig im Preis, genügsam im Verbrauch

von Treibstoff und Schmieröl und tüchtig mit seiner

großen Riemenscheibe beim Betreiben der damals vielen

gebräuchlichen Standmaschinen zum Dreschen, Pumpen,

Steinbrechern, Buschhacken oder zur Stromerzeugung. Er konnte auch

ziehen---trecken---schleppen, woraus später die Begriffe

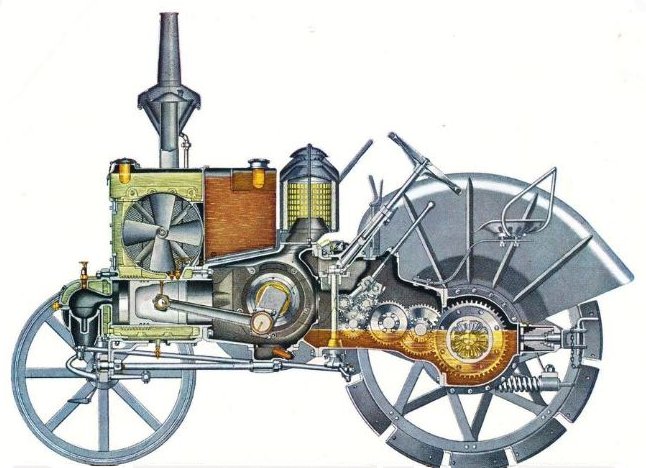

Trecker, Schlepper oder Traktor von Traktion entstanden. Dieser Trecker

war unempfindlich gegen die damaligen qualitativ

unregelmäßige Kraftstoffe. Seine Instandhaltung und

Wartung konnte in jeder Dorfschmiede mit ortsüblichen Mitteln

erfolgen. Das war zu jener Zeit ein Garant für

Zuverlässigkeit; denn Ersatzteilversorgung per Eilboten wie

heute gab es noch nicht. Die geniale Lösung

für das Schwerölproblem war sein 2

Takt-Glühkopfmotor, der das Rohöl bei nur geringem

Verdichtungsdruck mit Hilfe der Strahlungswärme des

ungekühlten Zylinderkopfes verarbeiten konnte. Der Treibstoff

wurde schon 120° vor OT (bei modernen Dieselmotoren ca

20° vor OT), bei noch nicht aufgebautem Verdichtungsdruck also,

in den glühenden Zündsack gespritzt und dort

verdampft.

Dementsprechend genügten Einspritzpumpe

und =Düse in einfachster Bauweise. Durch den geringen

Druckaufbau im Motor machte die  Schmierung mit den

noch wenig

entwickelten Schmierölen keine Probleme.

Schmierung mit den

noch wenig

entwickelten Schmierölen keine Probleme.

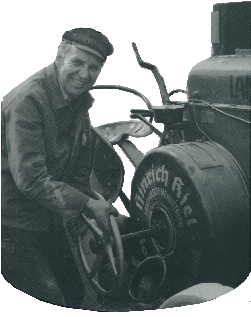

Dieser Trecker erhielt von Lanz den Namen Bulldog und wurde mit seinen Nachfolgern durch die gute Bewährung in der Praxis für lange Zeit zum Begriff für eine landwirtschaftliche Zugmaschine schlechthin. Zum Anlassen der Maschine mußte der Zündsack im Glühkopf mittels einer Heizlampe kräftig angeheizt werden. Während dieser Zeit ließen sich Schmier= und Wartungsarbeiten verrichten.. Dann wurden die Zündungen durch Anpendeln mittels Griff in die Speichen des Schwungrades oder des in die Kurbellwelle gesteckten Lenkrades eingeleitet.

Der zeitaufwendige Anlaßvorgang geriet aber durch das Aufholen der Konkurrenz mit ständig weiter entwickelten Dieselmotoren immer mehr zum Nachteil für den Bulldog, je wechselvoller die Einsatzbereiche in der Praxis sich wandelten. Heute aber sind gerade diese Start Vorbereitungen der größte Publikumsmagnet bei Alt-Traktoren-Treffen. Könner auf diesem Gebiet ziehen dabei eine solche Show ab, daß der schönste Diesel unbeachtet bleibt...

Während die Heizlampe mit schön

blauer Flamme unter dem Glühkopf des Bulldog hängt,

wird das Publikum unterhalten und abgelenkt. Beginnt sich der

Zündsack etwas orange zu verfärben, holt man das

Lenkra d aus dem

Führerstand,

um es seitlich in die

Kurbelwellennut zu schieben. Unbemerkt wird gegen die Laufrichtung auf

Kompression gedrückt, festgehalten und mit 3

Pumpenstößen eine anfänglich nur zu ahnende

Verbrennung eingeleitet, welche den Motor ohne Pendeln und Anstrengung

in Gang bringt und sofort mit bereits vorhandener Betriebstemperatur

weiter laufen läßt. Inzwischen sitzt das Lenkrad

wieder in seiner Halterung im Führerstand, und der Beifall

brandet auf. Solche Vorstellungen sind herrlich. Sie sind auch der

Beweis für den guten Zustand der Maschine und die

Geschicklichkeit des Fahrers.

d aus dem

Führerstand,

um es seitlich in die

Kurbelwellennut zu schieben. Unbemerkt wird gegen die Laufrichtung auf

Kompression gedrückt, festgehalten und mit 3

Pumpenstößen eine anfänglich nur zu ahnende

Verbrennung eingeleitet, welche den Motor ohne Pendeln und Anstrengung

in Gang bringt und sofort mit bereits vorhandener Betriebstemperatur

weiter laufen läßt. Inzwischen sitzt das Lenkrad

wieder in seiner Halterung im Führerstand, und der Beifall

brandet auf. Solche Vorstellungen sind herrlich. Sie sind auch der

Beweis für den guten Zustand der Maschine und die

Geschicklichkeit des Fahrers.

Wird nun auf einer

Veranstaltung nach einem Glühkopf gefragt, so ist

der bis jetzt beschriebene 1921 zum ersten Mal aufgetauchte und bis zu

seinem Verschwinden ca 1958 ständig weiter entwickelte, im

Motorprinzip aber unveränderte Bulldog-Typ mit der

„Beule“ vorne über der Vorderachse,

dem so genannten Glühkopf gemeint.

Es gibt einen

Glühkopf-Bulldog ohne diese vordere Beule. Das ist

der 16er

„Schmalhans-Bulldog von 1950 mit einem

Seitenglühkopf.

Lanz hielt stur am einzylindrigen 2-Takt

Glühkopfmotor fest, obwohl die Diesel= und die Treibstoff=  und

Schmieröl-Technik inzwischen weit fortgeschritten waren. Die

Kundschaft aber blieb dem Bulldog treu. Als Lanz den Wettlauf mit

seinen Konkurrenten zu verlieren drohte, kamen im Herbst 1952 nach

dreijähriger Entwicklung neue Bulldogs mit

neuartigen Motoren aus Mannheim auf den Markt. Diese Motoren

ähnelten im Aufbau den alten sehr,

und

Schmieröl-Technik inzwischen weit fortgeschritten waren. Die

Kundschaft aber blieb dem Bulldog treu. Als Lanz den Wettlauf mit

seinen Konkurrenten zu verlieren drohte, kamen im Herbst 1952 nach

dreijähriger Entwicklung neue Bulldogs mit

neuartigen Motoren aus Mannheim auf den Markt. Diese Motoren

ähnelten im Aufbau den alten sehr,  zeichneten sich aber durch

ein vollkommen neues Brennverfahren aus. Der

Zylinderkopf beherbergte keinen Glühkopf mehr, blieb aber bis

auf den Düsensitz in seiner kegeligen Mitte

ungekühlt. Dadurch blieb das Prinzip der Verdampfung des

eingespritzten Dieseltreibstoffs erhalten, was zu einer sehr guten

Verbrennung beiträgt.

zeichneten sich aber durch

ein vollkommen neues Brennverfahren aus. Der

Zylinderkopf beherbergte keinen Glühkopf mehr, blieb aber bis

auf den Düsensitz in seiner kegeligen Mitte

ungekühlt. Dadurch blieb das Prinzip der Verdampfung des

eingespritzten Dieseltreibstoffs erhalten, was zu einer sehr guten

Verbrennung beiträgt.

Wenn Bulldogs qualmen, so ist das kein Tränen in die Augen treibendes Rußen wie bei Viertaktern sondern Ölqualm als sicheres Zeichen seiner 2-Taktigkeit. Der Übergang vom Zylinderkopf zum Zylinder war jetzt kein Flaschenhals mehr sondern großflächig, so daß mit Hilfe einer Hochdruck -Einspritzanlage von Bosch die Zündung exakt bestimmt und auf 20° vor OT vorverlegt werden konnte. Wegen der günstigen Wärmeverhältnisse im neuen Motor konnte der Kolben aus Aluminium gefertigt und die Schwungmasse reduziert werden mit der Möglichkeit höherer Drehzahlen.

Die Verbrauchswerte

lagen unter allen bisher im Kleindieselbereich für

möglich gehaltenen 175 g/PSh. Angelassen wurde der Bulldog

mittels Pendel-Anlasser und Zündkerze mit einem

Benzin/Diesel-Gemisch und zeigte dabei hervorragende

Starteigenschaften. Für die damalige Zeit schon wieder

nachteilig war nur, daß vor dem Abstellen vor

längeren Ruhepausen  rechtzeitig

auf das Startgemisch umgestellt werden mußte, damit es beim

Neustart zur Verfügung stand. Der Start erfolgte aber

schneller als bei Dieseln, weil das Vorglühen, die s.g. Rudolf

Diesel Gedenkminute, entfiel.

rechtzeitig

auf das Startgemisch umgestellt werden mußte, damit es beim

Neustart zur Verfügung stand. Der Start erfolgte aber

schneller als bei Dieseln, weil das Vorglühen, die s.g. Rudolf

Diesel Gedenkminute, entfiel.

Die gegenüber dem Glühkopfmotor etwas erhöhte Verdichtung brachte diesen Motor in die Nähe von Diesel-Eigenschaften und zusammen mit dem Benzin-Start die Bezeichnung „Halbdiesel“ ein. Immerhin betrug aber die Verdichtung nur das halbe Maß von echten Dieseln und verhalf den Schleppern aus der Halb-Diesl-Baureihe, die hinter der PS-Angabe den Zusatz 06 tragen, zu beachtlicher Robustheit und Lebensdauer und Lanz wieder zum dringend nötigen Anschluß an das Weltniveau. Erkennen kann man diese Bulldogs an der fehlenden „Beule“ über der Vorderachse und einer noch fehlenden großflächigen Motorhaube wie bei den späteren „Volldieseln“.

Schon 1955 war die

Zeit der kleinen „Halb-Diesel“ vorbei. In diesem

Jahr wurde eine neue Bulldog-Reihe mit ähnlichen aber

verfeinerten Eigenschaften wie den Vorgängern vorgestellt. Das

Aussehen hatte sich durch eine großflächige

Motorhaube stark verändert und zum Vorteil des Bulldog dem

allgemeinen Trend angepaßt. Auf die Riemenscheibe auf der

rechten Schwungradseite konnte inzwischen verzichtet und damit die

Schwungmasse weiter  verringert

werden. Das verbesserte auch die Schaltbarkeit des Getriebes. Der

Aufbau der Schlepper war vereinfacht worden und erlaubte eine

rationellere Fertigung.

verringert

werden. Das verbesserte auch die Schaltbarkeit des Getriebes. Der

Aufbau der Schlepper war vereinfacht worden und erlaubte eine

rationellere Fertigung.

Nach weiterer geringfügiger

Erhöhung der Verdichtung verzichtete man auf den Benzin-Start

und rüstete die Schlepper mit einer

Glüh-Anlaß-Vorrichtung aus. Der

Startvorgang  erfolgte jetzt

wie bei einem Dieselmotor und brachte ihnen darum zum Unterschied zu

den mit Benzin und Zündkerze startenden

„Halbdieseln“ die Bezeichnung

„Volldiesel“ ein, ohne sie auch nur in die

Nähe echter Diesel-Schlepper zu bringen. Die Verdichtung lag

immer noch weit darunter und sollte zu einem langen Schlepper-Leben

beitragen.

erfolgte jetzt

wie bei einem Dieselmotor und brachte ihnen darum zum Unterschied zu

den mit Benzin und Zündkerze startenden

„Halbdieseln“ die Bezeichnung

„Volldiesel“ ein, ohne sie auch nur in die

Nähe echter Diesel-Schlepper zu bringen. Die Verdichtung lag

immer noch weit darunter und sollte zu einem langen Schlepper-Leben

beitragen.

Allen Bulldogs ist gemeinsam, daß sie Zweitakter sind. Viertakt-Dieselmotoren fehlt der Vorteil eines ungekühlten Zylinderkopfs, wie er in abgewandelter Form praktisch auch in den „Halb= und Voll-Dieseln“ weiter verwendet wurde. Das ist mit Sicht auf eine saubere Verbrennung ein Nachteil.

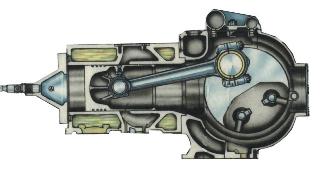

Durch die bei allen Bulldogs praktizierte

Kurbelgehäuse-Aufladung aber mußte die Schmierung

der Motorteile von außen erfolgen und war somit

anfälliger als die Sumpfschmierung von innen bei der

Konkurrenz. Eine Kolben-Ölpumpe versorgt über

Rohrleitungen den Kolben und über diesen auch den

Kolbenbolzen, dazu über 2 weitere Leitungen die beiden

Kurbelwellenlager. Das Pleuellager wird über einen

Schleuderring und Bohrungen in der Kurbelwelle von Öl aus dem

linken Kurbelwellenlager geschmiert. Überschüssiges

Öl, das sich im Kurbelgehäuseboden sammelt, wird von

einer Zahnradpumpe abgesaugt und über einen Feinfilter in den

Öltank zurück befördert. Mit einer 3.und von

Hand bedienten Pumpe läßt sich Motoröl nach

längerer Standzeit des Schleppers vorpumpen. Bei neueren

Bulldogs war die Schmierölmenge belastungsabhängig. Die ganze Schmiereinrichtung

ist effektiv und sicher, solange keine

Eingriffe erfolgen und nach Anleitung verfahren wird.

Die ganze Schmiereinrichtung

ist effektiv und sicher, solange keine

Eingriffe erfolgen und nach Anleitung verfahren wird.

Es hat schon

Bulldogs mit Wasserschmierung gegeben, weil das Kondenswasser im

Öltank bis über die Absaugleitung gestiegen war. Auch

hat der Bulldog das Nachsehen, wenn nach Reparaturen an der Kurbelwelle

oder dem Regler Ölleitungen unsachgemäß

behandelt werden. Sicher ist bei

manchem Bulldog der Vorteil seiner geringen Verdichtung und der damit

verbundenen Robustheit durch die kompliziertere und

anfälligere Schmierung wieder

verloren gegangen.

Das

Festhalten am ungekühlten

Zylinderkopf

war sicher

kein Fehler, an der Einzylindrigkeit sicher um so mehr.

Auch fehlte

wohl seit Kriegsende der Spielraum für noch tiefer

greifende

Entwicklungen.

ungekühlten

Zylinderkopf

war sicher

kein Fehler, an der Einzylindrigkeit sicher um so mehr.

Auch fehlte

wohl seit Kriegsende der Spielraum für noch tiefer

greifende

Entwicklungen.

Oskar