Leistungspflügen

Hierbei

geht es um eine für den Trecker eher geruhsame, für

seinen

Fahrer um so anstrengendere Sportart, die früher keine war.

Das

ist kein Wettkampf um Flächenleistungen sondern um saubere

Pflugarbeit... nach alten und festen Regeln, auf einem zugewiesenen

eigenen Acker, im Vergleich zu Mitbewerbern auf

Nachbargrundstücken.

Hierbei

geht es um eine für den Trecker eher geruhsame, für

seinen

Fahrer um so anstrengendere Sportart, die früher keine war.

Das

ist kein Wettkampf um Flächenleistungen sondern um saubere

Pflugarbeit... nach alten und festen Regeln, auf einem zugewiesenen

eigenen Acker, im Vergleich zu Mitbewerbern auf

Nachbargrundstücken. Das Pflügen war für unsere Oldtimer normaler Alltag, als sie noch jung waren. Eine saubere Pflugfurche war damals wie heute für die Bodenfruchtbarkeit von allergrößter Bedeutung. Ihre Ausführung mit den damaligen Geräten aber war eine echte Kunst, vergleichbar mit der Geschicklichkeit eines begabten Handwerkers, und gehörte darum selbstverständlich zur Ausbildung im landwirtschaftlichen Beruf.

Bei der Gehilfenprüfung musste vorgepflügt werden nach einem aus der Praxis abgeleiteten standardisierten Regelwerk.

Die Landwirtschaftskammer als Dachorganisation überwachte d

ie

Einhaltung und unterstützte später Wettkämpfe

von guten

Pflügern auf der Basis des Prüfungs-Reglements. Diese

Wettkämpfe nannte man damals Leistungspflügen.

ie

Einhaltung und unterstützte später Wettkämpfe

von guten

Pflügern auf der Basis des Prüfungs-Reglements. Diese

Wettkämpfe nannte man damals Leistungspflügen. Sie wurden auf dörflicher Ebene bis hin zur Weltmeisterschaft ausgetragen und wirkten enorm Praxis fördernd.

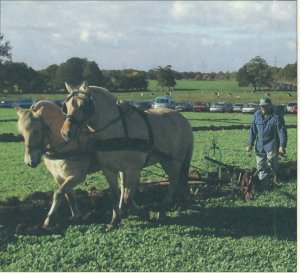

Wer kennt nicht die Realität vom Wandel derZeit und erinnert sich an das schöne Frühlingslied: „Im Märzen der Bauer die Rösslein anspa

nnt...?“

Wo

wäre unser schönes Hobby, wären die

Rösser nicht

schließlich diesem Wandel zum Opfer gefallen und von Bulldogs

und

Dieseln ersetzt worden? Auch diese

pflügten immer noch

nach den altbewährten Regeln, wenn auch mit

größeren

Geräten.

nnt...?“

Wo

wäre unser schönes Hobby, wären die

Rösser nicht

schließlich diesem Wandel zum Opfer gefallen und von Bulldogs

und

Dieseln ersetzt worden? Auch diese

pflügten immer noch

nach den altbewährten Regeln, wenn auch mit

größeren

Geräten.

Heute aber wird anders gepflügt. Wir haben Regelhydraulik, die das Pflügen zum Kinderspiel macht. Wir haben sehr leistungsfähige Schlepper mit vielscharigen Volldrehpflügen, so dass eine Hunderte von Jahren geübte Aufteilung des Ackers in Beete unnötig wurde. Das selbe Schicksal ereilte die Ausbildung am Pflug. So zog sich schließlich auch die Landwirtschaftskammer vom Leistungspflügen zurück, weil es zur Berufsförderung nicht mehr nötig war.

Trotzdem wurde es unter guten und besten Pflügern in dieser Disziplin als Wettkampf weiter betrieben und dürfte folglich ohne Beruf

sbezogenheit als Sportart

bezeichnet werden können, die weltweit mit modernen

Schleppern und zum Teil hochgezüchtetem Gerät immer

noch

ausgeübt wird. Seit alte ausrangierte Trecker vor

der Verschrottung bewahrt und

liebevoll wiederhergestellt werden, seit sich ihre Besitzer in

Clubs

zusammenschließen, um

Erfahrungen auszutauschen, ziehen

Oldtimerfreunde auf vielen Pflügerveranstaltungen

wieder ihre

Furchen, nicht zum Broterwerb sondern aus Spaß an der Freud.

Dabei pflügen sie wie in alten Zeiten

und mit den

alten Geräten.

Sie

sbezogenheit als Sportart

bezeichnet werden können, die weltweit mit modernen

Schleppern und zum Teil hochgezüchtetem Gerät immer

noch

ausgeübt wird. Seit alte ausrangierte Trecker vor

der Verschrottung bewahrt und

liebevoll wiederhergestellt werden, seit sich ihre Besitzer in

Clubs

zusammenschließen, um

Erfahrungen auszutauschen, ziehen

Oldtimerfreunde auf vielen Pflügerveranstaltungen

wieder ihre

Furchen, nicht zum Broterwerb sondern aus Spaß an der Freud.

Dabei pflügen sie wie in alten Zeiten

und mit den

alten Geräten.

Sie  schauen, ob`s noch geht, erfreuen das Publikum, pflügen

aber

leider oft nur hintereinander in einer Furche...gute und

schlechte flüger, alles durcheinander. Wer mal

Leistungspflügen erlebt

hat, und sich was zutraut, träumt vom eigenen Acker

schauen, ob`s noch geht, erfreuen das Publikum, pflügen

aber

leider oft nur hintereinander in einer Furche...gute und

schlechte flüger, alles durcheinander. Wer mal

Leistungspflügen erlebt

hat, und sich was zutraut, träumt vom eigenen Acker , den er selber

beginnen und zu Ende führen darf.

, den er selber

beginnen und zu Ende führen darf. So ungefähr könnte die Wiederbelebung alter Prüfungsszenarien mit altem Gerät in Gange gekommen sein; denn tatsächlich sieht man sie wieder, zwar noch selten, ihre Furchen nach alten Regeln im Wettstreit miteinander ziehen.

Tatkräftige

Unterstützung bekam diese Bewegung vom LBCH durch seinen

ehemaligen Vorsitzenden Werner Holtz, der in engen Kontakten

zum deutschen Pflügerrat dessen Know How zu nutzen

wusste.

Ich berichte hier nicht für Kenner der Materie

sondern

für die Greenhorns unter uns, die ohne den Vorzug einer

entsprechenden Ausbildung auch am Leistungspflügen teilnehmen

wolle n,

und zwar mit Erfolg. Für sie war in der Schlepper Post

in ihrer März-Ausgabe 2004 der Aufsatz mit dem Titel:

„Im Märzen der Bauer...“ als

Vorbereitung für das

heutige Thema gedacht.

n,

und zwar mit Erfolg. Für sie war in der Schlepper Post

in ihrer März-Ausgabe 2004 der Aufsatz mit dem Titel:

„Im Märzen der Bauer...“ als

Vorbereitung für das

heutige Thema gedacht.

Wer heute ohne Vorkenntnisse der früheren landwirtschaftlichen Arbeitsmethoden den Regeln des Leistungspflügens gegenübersteht, wird sich beim Vergleich zum heutigen Pflügen sicher wundern. Denn in alten Zeiten wurde meistens mit einfachen Beetpflügen gearbeitet, welche die Furchen nur nach rechts wenden. Man pflügte also um eine Mittelfurche so lange herum, bis das gepflügte Beet eine angemessene Breite erreicht hatte, und begann dann ein neues.

Dieses und das vorige, die man Zusammenschlag nennt, wurden so angelegt, dass bei Fertigstellung ein Restbeet zwischen den Zusammenschlägen in der Breite eines von ihnen übrig blieb. Mit wachsender Beetbreite wächst auch der Weg des Gespanns auf dem Vorgewende. Bis ca. 40 mtr. ist dieser gerade noch erträglich und bestimmte damit ebenfalls die Beetbreite. Im folgenden Jahr wurde die Anpflugfur che

über der Schlussfurche des

Vorjahres ausgeführt.

che

über der Schlussfurche des

Vorjahres ausgeführt.

Da Anpflugfurchen leicht einen Buckel, die Schlussfurchen leicht einen flachen Graben hinterlassen, blieben sie bis zur Einführung der Volldreh-Pflüge Sichtmarken für die Beet-Einteilung des Ackers.

Die Regeln des Leistungspflügens resultieren aus der Beet-Pflügerei vergangener Zeiten. Dabei unterliegt schon der Zusammenschlag schwierigen Kriterien, die in der zurückliegenden Praxis ihre Berechtigung hatten. Die strenge Forderung nach Geradlinigkeit der ersten Furche z.B. war für den Wechsel von Anpflug= und Schlussfurche im Jahreswechsel

wichtig, die Forderung

nach einer sauberen Schlitzfurche vor dem Zusammenschlag

für

die Reinhaltung des Ackers vor

Unkraut.

Jahreswechsel

wichtig, die Forderung

nach einer sauberen Schlitzfurche vor dem Zusammenschlag

für

die Reinhaltung des Ackers vor

Unkraut.

Die behutsame Steigerung der Arbeitstiefe bis zum 3.Umlauf des Zusammenschlags oder umgekehrt bei der Schlussfurche sollte einen unebenen Acker verhindern.

Die vom deutschen Pflügerrat oder der Pflügergemeinschaft Schleswig Holstein organisierten Wettbewerbe haben meist einen imposanten Charakter. Der Wettkampf-Acker ist mit Fahnen geschmückt. Wenn auch noch die Sonne lacht, sammeln sich die Teilnehmer dort morgens ganz besonders gern zum Empfang ihrer durch Los ermittelten Beetnummern. Auch die Beete wurden vorher vermessen und mit den dazu gehörenden Nummernfähnchen gezeichnet.

Damit jeder der vorher angemeldeten Teilnehmer einen Acker erhalten und in überschaubarer Zeit fertig stellen kann, sind diese nicht sehr groß: max ca. 20 mtr breit und 100 mtr lang. Während die Regeln noch einmal vorgelesen werden, legt sich die Aufregung.

Inzwischen hat ein jeder

seine Mitbewerber beäugt und den Acker einzuschätzen

versucht.

Aufregung.

Inzwischen hat ein jeder

seine Mitbewerber beäugt und den Acker einzuschätzen

versucht.

Alle vorher ausprobierten Einstellungen am Pflug können am Acker scheitern. Starker Bewuchs oder Ernterückstände wie Stroh können einen Pflüger arg quälen. Der Unterschied von schwerem zu leichtem Boden verändert die Einzugbereitschaft des Pfluges. Spuren im Acker bedeuten Verhärtungen mit schlechtem Einzug und sollen z udem noch

unterpflügt werden. Auch das macht Kummer. Aber letztlich

kämpfen alle mit den gleichen Problemen

und werden nur unterschiedlich gut damit fertig.

Zu den guten

aber

möchte jeder gehören. und jeder begibt sich dann an

den Acker

mit seiner zugeteilten Nummer. Vor der mit 2 Fluchtstangen

gezeichneten Linie seiner Anpflugfurche wird

Seiten/Technik/Leis

udem noch

unterpflügt werden. Auch das macht Kummer. Aber letztlich

kämpfen alle mit den gleichen Problemen

und werden nur unterschiedlich gut damit fertig.

Zu den guten

aber

möchte jeder gehören. und jeder begibt sich dann an

den Acker

mit seiner zugeteilten Nummer. Vor der mit 2 Fluchtstangen

gezeichneten Linie seiner Anpflugfurche wird

Seiten/Technik/Leis tungspf/Pf4.jpgAufstellung für die

Schlitzfurche genommen und der Pflug hierfür eingestellt.

tungspf/Pf4.jpgAufstellung für die

Schlitzfurche genommen und der Pflug hierfür eingestellt.

Der Voracker ist durch eine flache, möglichst nach innen gewendete Furche gekennzeichnet. Ein= und Aussetzen des Pfluges sollen vom Vorgewende aus möglichst in einer Linie nebeneinander, kurz vor der Begrenzungsfurche erfolgen. Aufgabe wird jetzt sein, im ersten Umlauf eine schnurgerade zweifurchige, möglichst flache Schlitzfurche mit gleichem Aushub nach beiden Seiten herzustellen und dabei allen Bewuchs sicher abzus chneiden. Die Regel lautet :

„Es wird eine zweifurchige Spaltfurche gefordert –

alles

Land muss gewendet sein“. Der Start erfolgt nach

einem

Signal. Jetzt schleichen die Wettkämpfer los; denn jeder

möchte erst mal beobachten, wie die Pflugeinstellungen zum

Acker

passen. Nach

kleinen Korrekturen geht`s dann schon flotter. Damit die Spaltfurche

schnurgerade wird, sollte die Fluchtlinie immer über

mindestens 2

Fluchtstangen angepeilt

werden, von denen die erste nach Erreichen

hinter die zwei

chneiden. Die Regel lautet :

„Es wird eine zweifurchige Spaltfurche gefordert –

alles

Land muss gewendet sein“. Der Start erfolgt nach

einem

Signal. Jetzt schleichen die Wettkämpfer los; denn jeder

möchte erst mal beobachten, wie die Pflugeinstellungen zum

Acker

passen. Nach

kleinen Korrekturen geht`s dann schon flotter. Damit die Spaltfurche

schnurgerade wird, sollte die Fluchtlinie immer über

mindestens 2

Fluchtstangen angepeilt

werden, von denen die erste nach Erreichen

hinter die zwei te gesetzt wird.

te gesetzt wird.

Der Schlepper steht vor der Hinfahrt zur Spaltfurche mittig über der Fluchtlinie, wobei der abgesenkte zweischarige Pflug, den wir hier als Beispiel nehmen, mit der Anlage die Fluchtlinie berührt. Der erste Körper läuft bei nach links verkantetem Pflug leer. Oberlenker lang. Arbeitstiefe ca. 4 cm, aber allen Bewuchs durchschneidend. Scheibensech nicht nach außen stellen. Die Anlage würde sonst keinen Halt finden.

Zu Beginn der Rückfahrt steht der Schlepper mittig über dem linken Furchenrand. Der Pflug wird zur Waagerechten zurückverkantet. Oberlenker etwas kürzen. Der 1. Körper arbeitet so flach wie der 2. auf der Hinfahrt. Der 2. Körper läuft leer, schneidet nur die kleine Schrägung der 1.Furche, damit die Anlage Halt findet. Erst nach Beurteilung der Spaltfurche durch die Preisrichter wird nach einem weiteren Signal mit dem Zusammenschlag begonnen. Dabei fährt der Schlepper auf der Hinfahrt mit seinen rechten Rädern in der Spaltfurche an der linken Kante entlang und pflügt mit beiden Körpern. Hierbei geht der erste nur flach unter den Aushub der Spaltfurche und produziert dabei einen nur flachen Furchendamm in die Spaltfurche, der von dem tiefer gehenden 2. Körper zum Teil zugedeckt wird.

Bei der Rückfahrt zum Zusammenschlag arbeiten beide Körper fast gleich tief, wobei der Furchendamm des 1.Körpers Anschluss an den 2. Furchendamm der Hinfahrt finden soll. Am Ende des 1.Umlaufs sind 3 Furchendämme in gleicher Höhe zu erkennen. Es ist auch zulässig, den 1.Umlauf mit 4 Furchenkämmen zu beenden, nur schwieriger zu bewerkstelligen. Die Arbeitstiefe wird allmählich gesteigert und erreicht beim 3.Umlauf das volle nach den Regeln festgelegte Maß.

Nach dem 3. Umlauf wird der Restacker in Angriff genommen. Die 1.Hinfahrt erfolgt dabei in der Furche des rechten Beetnachbarn. Die Fahrt für diese so genannte Anschlussfurche wird nicht gewertet, weil mit ihr eventuelle Korrekturen vorgenommen werden müssen, falls das Restbeet nicht parallel ist. Vor Beginn der Anschlussfurche sollte also mit einem Bandmaß die Breite des Restackers sowohl vorne als auch hinten ermittelt werden. Danach ist die endgültige Arbeitstiefe erreicht. Jetzt

sollte die tatsächliche Arbeitsbreite ermittelt und mit der

Breite

des Restbeetes abgestimmt werden. Das bedeutet auf der

1.Rückfahrt

zum Restbeet mehrmals vor dem Schlepper ein Maß von 2 mtr.

von

der Furchenkante ins Land abstecken und nach dem Durchpflügen

zurückmessen. Die Differenz ist die Arbeitsbreite.

Jetzt

sollte die tatsächliche Arbeitsbreite ermittelt und mit der

Breite

des Restbeetes abgestimmt werden. Das bedeutet auf der

1.Rückfahrt

zum Restbeet mehrmals vor dem Schlepper ein Maß von 2 mtr.

von

der Furchenkante ins Land abstecken und nach dem Durchpflügen

zurückmessen. Die Differenz ist die Arbeitsbreite.

Bei dieser Gelegenheit sollte auch noch einmal das Maß vom Restbeet hinter dem Pflug genommen werden. Es sollte durch die doppelte Arbeitsbreite teilbar sein oder entsprechend die Arbeitsbreite verändert werden. Ab drittletzter Umfahrt wird die Arbeitstiefe allmählich

reduziert. Die letzte Rückfahrt erfolgt in Richtung des

Start-Vorackers, wobei die Schlussfurche in Richtung des eigenen

Zusammenschlags hin gewendet wird. Sie soll einen

gleichmäßig gepflügten Acker

zurücklassen, ohne

Anzeichen schlecht untergebrachten Bewuchses oder von

Ernterückständen, mit gutem Furchenschluss, mit einer

flachen

nur 1=furchigen Restfurche und nur einer

sichtbaren Treckerspur.. Eine

Leerfahrt ist erlaubt.

allmählich

reduziert. Die letzte Rückfahrt erfolgt in Richtung des

Start-Vorackers, wobei die Schlussfurche in Richtung des eigenen

Zusammenschlags hin gewendet wird. Sie soll einen

gleichmäßig gepflügten Acker

zurücklassen, ohne

Anzeichen schlecht untergebrachten Bewuchses oder von

Ernterückständen, mit gutem Furchenschluss, mit einer

flachen

nur 1=furchigen Restfurche und nur einer

sichtbaren Treckerspur.. Eine

Leerfahrt ist erlaubt.

Spannend wird es wieder beim letzten Umlauf. Der setzt bei einem 2=scharigen Pflug ein paralleles Restbeet in der Breite von 3 Furchen voraus. Bei der Hinfahrt pflügt der 2. Körper halb so tief wie der erste. Der Schlepper läuft mit dem linken Radpaar in der linken Furche, mit dem rechten auf dem gepflügten Acker. Auf

der Rückfahrt läuft er rechts in der Furche

und links in

der auf der Hinfahrt produzierten Spur. Diese ist so nur einmal zu

sehen. Auf der Rückfahrt hat wieder der 1. Körper

mehr Druck

als der zweite, weshalb besondere Sorgfalt auf die Abstützung

zu

legen ist. Sonst bricht der Pflug aus und versaut die Schlussfurche. .

Für Prüfer und Zuschauer wird es wieder spannend;

denn

für sie wird erst zum Schluss sichtbar, ob die geplante und

ständig mit dem Bandmaß kontrollierte Aufteilung des

Restbeetes zu dem für den letzten Umlauf gewünschten

Maß geführt hat. Was bis jetzt an Punkten zusammen

kam, kann

im letzten und schwierigsten Umlauf wieder verloren gehen. Nach Ablauf

einer zu Beginn festgesetzten Frist muss die Schlussfurche fertig sein.

Auf

der Rückfahrt läuft er rechts in der Furche

und links in

der auf der Hinfahrt produzierten Spur. Diese ist so nur einmal zu

sehen. Auf der Rückfahrt hat wieder der 1. Körper

mehr Druck

als der zweite, weshalb besondere Sorgfalt auf die Abstützung

zu

legen ist. Sonst bricht der Pflug aus und versaut die Schlussfurche. .

Für Prüfer und Zuschauer wird es wieder spannend;

denn

für sie wird erst zum Schluss sichtbar, ob die geplante und

ständig mit dem Bandmaß kontrollierte Aufteilung des

Restbeetes zu dem für den letzten Umlauf gewünschten

Maß geführt hat. Was bis jetzt an Punkten zusammen

kam, kann

im letzten und schwierigsten Umlauf wieder verloren gehen. Nach Ablauf

einer zu Beginn festgesetzten Frist muss die Schlussfurche fertig sein.

Dann kommt die große Entspannung, der kleine Imbiss unter Freunden und das Warten auf die Ergebnisse. Inzwischen stecken die Preisrichter ihre Köpfe zusammen, um ihre Wertungen zu vergleichen. Aber insgeheim hat sich bereits jeder Pflüger nach einem Blick auf die Beete seiner Mitbewerber seine Platzierung schon zugeteilt. Der Rest st Publissity und vielleicht auch ein Pokal als sichtbarer Preis für die Lieben daheim. Das war ein Einblick in Spielregeln und Erfahrungen einer nicht ganz einfachen Sportart. Landwirten, die ihren Acker für einen solchen Wettkampf zur Verfügung stellen, gebührt ein ganz besonderer Dank. Schon die notwendige Terminabsprache für den Wettbewerb bedeutet für sie eine Zwangsjacke im von der Natur vorgegebenen Arbeitsablauf des Betriebes, ganz zu schweigen von den vielen zurückgelassenen Schlussfurchen. Und darum fehlt den meisten Teilnehmern sicher auch eine Möglichkeit zum Üben. Deshalb soll dieser Aufsatz neben einem Pflüger-Seminar des LBCH bei der Vorbereitung helfen. Viel Spaß und gut Pflug! Oskar

n,

und zwar mit Erfolg. Für sie war in der Schlepper Post

in ihrer März-Ausgabe 2004 der Aufsatz mit dem Titel:

„Im Märzen der Bauer...“ als

Vorbereitung für das

heutige Thema gedacht.

n,

und zwar mit Erfolg. Für sie war in der Schlepper Post

in ihrer März-Ausgabe 2004 der Aufsatz mit dem Titel:

„Im Märzen der Bauer...“ als

Vorbereitung für das

heutige Thema gedacht. Wer heute ohne Vorkenntnisse der früheren landwirtschaftlichen Arbeitsmethoden den Regeln des Leistungspflügens gegenübersteht, wird sich beim Vergleich zum heutigen Pflügen sicher wundern. Denn in alten Zeiten wurde meistens mit einfachen Beetpflügen gearbeitet, welche die Furchen nur nach rechts wenden. Man pflügte also um eine Mittelfurche so lange herum, bis das gepflügte Beet eine angemessene Breite erreicht hatte, und begann dann ein neues.

Dieses und das vorige, die man Zusammenschlag nennt, wurden so angelegt, dass bei Fertigstellung ein Restbeet zwischen den Zusammenschlägen in der Breite eines von ihnen übrig blieb. Mit wachsender Beetbreite wächst auch der Weg des Gespanns auf dem Vorgewende. Bis ca. 40 mtr. ist dieser gerade noch erträglich und bestimmte damit ebenfalls die Beetbreite. Im folgenden Jahr wurde die Anpflugfur

che

über der Schlussfurche des

Vorjahres ausgeführt.

che

über der Schlussfurche des

Vorjahres ausgeführt.

Da Anpflugfurchen leicht einen Buckel, die Schlussfurchen leicht einen flachen Graben hinterlassen, blieben sie bis zur Einführung der Volldreh-Pflüge Sichtmarken für die Beet-Einteilung des Ackers.

Die Regeln des Leistungspflügens resultieren aus der Beet-Pflügerei vergangener Zeiten. Dabei unterliegt schon der Zusammenschlag schwierigen Kriterien, die in der zurückliegenden Praxis ihre Berechtigung hatten. Die strenge Forderung nach Geradlinigkeit der ersten Furche z.B. war für den Wechsel von Anpflug= und Schlussfurche im

Jahreswechsel

wichtig, die Forderung

nach einer sauberen Schlitzfurche vor dem Zusammenschlag

für

die Reinhaltung des Ackers vor

Unkraut.

Jahreswechsel

wichtig, die Forderung

nach einer sauberen Schlitzfurche vor dem Zusammenschlag

für

die Reinhaltung des Ackers vor

Unkraut. Die behutsame Steigerung der Arbeitstiefe bis zum 3.Umlauf des Zusammenschlags oder umgekehrt bei der Schlussfurche sollte einen unebenen Acker verhindern.

Die vom deutschen Pflügerrat oder der Pflügergemeinschaft Schleswig Holstein organisierten Wettbewerbe haben meist einen imposanten Charakter. Der Wettkampf-Acker ist mit Fahnen geschmückt. Wenn auch noch die Sonne lacht, sammeln sich die Teilnehmer dort morgens ganz besonders gern zum Empfang ihrer durch Los ermittelten Beetnummern. Auch die Beete wurden vorher vermessen und mit den dazu gehörenden Nummernfähnchen gezeichnet.

Damit jeder der vorher angemeldeten Teilnehmer einen Acker erhalten und in überschaubarer Zeit fertig stellen kann, sind diese nicht sehr groß: max ca. 20 mtr breit und 100 mtr lang. Während die Regeln noch einmal vorgelesen werden, legt sich die

Aufregung.

Inzwischen hat ein jeder

seine Mitbewerber beäugt und den Acker einzuschätzen

versucht.

Aufregung.

Inzwischen hat ein jeder

seine Mitbewerber beäugt und den Acker einzuschätzen

versucht. Alle vorher ausprobierten Einstellungen am Pflug können am Acker scheitern. Starker Bewuchs oder Ernterückstände wie Stroh können einen Pflüger arg quälen. Der Unterschied von schwerem zu leichtem Boden verändert die Einzugbereitschaft des Pfluges. Spuren im Acker bedeuten Verhärtungen mit schlechtem Einzug und sollen z

udem noch

unterpflügt werden. Auch das macht Kummer. Aber letztlich

kämpfen alle mit den gleichen Problemen

und werden nur unterschiedlich gut damit fertig.

Zu den guten

aber

möchte jeder gehören. und jeder begibt sich dann an

den Acker

mit seiner zugeteilten Nummer. Vor der mit 2 Fluchtstangen

gezeichneten Linie seiner Anpflugfurche wird

Seiten/Technik/Leis

udem noch

unterpflügt werden. Auch das macht Kummer. Aber letztlich

kämpfen alle mit den gleichen Problemen

und werden nur unterschiedlich gut damit fertig.

Zu den guten

aber

möchte jeder gehören. und jeder begibt sich dann an

den Acker

mit seiner zugeteilten Nummer. Vor der mit 2 Fluchtstangen

gezeichneten Linie seiner Anpflugfurche wird

Seiten/Technik/Leis tungspf/Pf4.jpgAufstellung für die

Schlitzfurche genommen und der Pflug hierfür eingestellt.

tungspf/Pf4.jpgAufstellung für die

Schlitzfurche genommen und der Pflug hierfür eingestellt. Der Voracker ist durch eine flache, möglichst nach innen gewendete Furche gekennzeichnet. Ein= und Aussetzen des Pfluges sollen vom Vorgewende aus möglichst in einer Linie nebeneinander, kurz vor der Begrenzungsfurche erfolgen. Aufgabe wird jetzt sein, im ersten Umlauf eine schnurgerade zweifurchige, möglichst flache Schlitzfurche mit gleichem Aushub nach beiden Seiten herzustellen und dabei allen Bewuchs sicher abzus

chneiden. Die Regel lautet :

„Es wird eine zweifurchige Spaltfurche gefordert –

alles

Land muss gewendet sein“. Der Start erfolgt nach

einem

Signal. Jetzt schleichen die Wettkämpfer los; denn jeder

möchte erst mal beobachten, wie die Pflugeinstellungen zum

Acker

passen. Nach

kleinen Korrekturen geht`s dann schon flotter. Damit die Spaltfurche

schnurgerade wird, sollte die Fluchtlinie immer über

mindestens 2

Fluchtstangen angepeilt

werden, von denen die erste nach Erreichen

hinter die zwei

chneiden. Die Regel lautet :

„Es wird eine zweifurchige Spaltfurche gefordert –

alles

Land muss gewendet sein“. Der Start erfolgt nach

einem

Signal. Jetzt schleichen die Wettkämpfer los; denn jeder

möchte erst mal beobachten, wie die Pflugeinstellungen zum

Acker

passen. Nach

kleinen Korrekturen geht`s dann schon flotter. Damit die Spaltfurche

schnurgerade wird, sollte die Fluchtlinie immer über

mindestens 2

Fluchtstangen angepeilt

werden, von denen die erste nach Erreichen

hinter die zwei te gesetzt wird.

te gesetzt wird. Der Schlepper steht vor der Hinfahrt zur Spaltfurche mittig über der Fluchtlinie, wobei der abgesenkte zweischarige Pflug, den wir hier als Beispiel nehmen, mit der Anlage die Fluchtlinie berührt. Der erste Körper läuft bei nach links verkantetem Pflug leer. Oberlenker lang. Arbeitstiefe ca. 4 cm, aber allen Bewuchs durchschneidend. Scheibensech nicht nach außen stellen. Die Anlage würde sonst keinen Halt finden.

Zu Beginn der Rückfahrt steht der Schlepper mittig über dem linken Furchenrand. Der Pflug wird zur Waagerechten zurückverkantet. Oberlenker etwas kürzen. Der 1. Körper arbeitet so flach wie der 2. auf der Hinfahrt. Der 2. Körper läuft leer, schneidet nur die kleine Schrägung der 1.Furche, damit die Anlage Halt findet. Erst nach Beurteilung der Spaltfurche durch die Preisrichter wird nach einem weiteren Signal mit dem Zusammenschlag begonnen. Dabei fährt der Schlepper auf der Hinfahrt mit seinen rechten Rädern in der Spaltfurche an der linken Kante entlang und pflügt mit beiden Körpern. Hierbei geht der erste nur flach unter den Aushub der Spaltfurche und produziert dabei einen nur flachen Furchendamm in die Spaltfurche, der von dem tiefer gehenden 2. Körper zum Teil zugedeckt wird.

Bei der Rückfahrt zum Zusammenschlag arbeiten beide Körper fast gleich tief, wobei der Furchendamm des 1.Körpers Anschluss an den 2. Furchendamm der Hinfahrt finden soll. Am Ende des 1.Umlaufs sind 3 Furchendämme in gleicher Höhe zu erkennen. Es ist auch zulässig, den 1.Umlauf mit 4 Furchenkämmen zu beenden, nur schwieriger zu bewerkstelligen. Die Arbeitstiefe wird allmählich gesteigert und erreicht beim 3.Umlauf das volle nach den Regeln festgelegte Maß.

Nach dem 3. Umlauf wird der Restacker in Angriff genommen. Die 1.Hinfahrt erfolgt dabei in der Furche des rechten Beetnachbarn. Die Fahrt für diese so genannte Anschlussfurche wird nicht gewertet, weil mit ihr eventuelle Korrekturen vorgenommen werden müssen, falls das Restbeet nicht parallel ist. Vor Beginn der Anschlussfurche sollte also mit einem Bandmaß die Breite des Restackers sowohl vorne als auch hinten ermittelt werden. Danach ist die endgültige Arbeitstiefe erreicht.

Jetzt

sollte die tatsächliche Arbeitsbreite ermittelt und mit der

Breite

des Restbeetes abgestimmt werden. Das bedeutet auf der

1.Rückfahrt

zum Restbeet mehrmals vor dem Schlepper ein Maß von 2 mtr.

von

der Furchenkante ins Land abstecken und nach dem Durchpflügen

zurückmessen. Die Differenz ist die Arbeitsbreite.

Jetzt

sollte die tatsächliche Arbeitsbreite ermittelt und mit der

Breite

des Restbeetes abgestimmt werden. Das bedeutet auf der

1.Rückfahrt

zum Restbeet mehrmals vor dem Schlepper ein Maß von 2 mtr.

von

der Furchenkante ins Land abstecken und nach dem Durchpflügen

zurückmessen. Die Differenz ist die Arbeitsbreite. Bei dieser Gelegenheit sollte auch noch einmal das Maß vom Restbeet hinter dem Pflug genommen werden. Es sollte durch die doppelte Arbeitsbreite teilbar sein oder entsprechend die Arbeitsbreite verändert werden. Ab drittletzter Umfahrt wird die Arbeitstiefe

allmählich

reduziert. Die letzte Rückfahrt erfolgt in Richtung des

Start-Vorackers, wobei die Schlussfurche in Richtung des eigenen

Zusammenschlags hin gewendet wird. Sie soll einen

gleichmäßig gepflügten Acker

zurücklassen, ohne

Anzeichen schlecht untergebrachten Bewuchses oder von

Ernterückständen, mit gutem Furchenschluss, mit einer

flachen

nur 1=furchigen Restfurche und nur einer

sichtbaren Treckerspur.. Eine

Leerfahrt ist erlaubt.

allmählich

reduziert. Die letzte Rückfahrt erfolgt in Richtung des

Start-Vorackers, wobei die Schlussfurche in Richtung des eigenen

Zusammenschlags hin gewendet wird. Sie soll einen

gleichmäßig gepflügten Acker

zurücklassen, ohne

Anzeichen schlecht untergebrachten Bewuchses oder von

Ernterückständen, mit gutem Furchenschluss, mit einer

flachen

nur 1=furchigen Restfurche und nur einer

sichtbaren Treckerspur.. Eine

Leerfahrt ist erlaubt. Spannend wird es wieder beim letzten Umlauf. Der setzt bei einem 2=scharigen Pflug ein paralleles Restbeet in der Breite von 3 Furchen voraus. Bei der Hinfahrt pflügt der 2. Körper halb so tief wie der erste. Der Schlepper läuft mit dem linken Radpaar in der linken Furche, mit dem rechten auf dem gepflügten Acker.

Auf

der Rückfahrt läuft er rechts in der Furche

und links in

der auf der Hinfahrt produzierten Spur. Diese ist so nur einmal zu

sehen. Auf der Rückfahrt hat wieder der 1. Körper

mehr Druck

als der zweite, weshalb besondere Sorgfalt auf die Abstützung

zu

legen ist. Sonst bricht der Pflug aus und versaut die Schlussfurche. .

Für Prüfer und Zuschauer wird es wieder spannend;

denn

für sie wird erst zum Schluss sichtbar, ob die geplante und

ständig mit dem Bandmaß kontrollierte Aufteilung des

Restbeetes zu dem für den letzten Umlauf gewünschten

Maß geführt hat. Was bis jetzt an Punkten zusammen

kam, kann

im letzten und schwierigsten Umlauf wieder verloren gehen. Nach Ablauf

einer zu Beginn festgesetzten Frist muss die Schlussfurche fertig sein.

Auf

der Rückfahrt läuft er rechts in der Furche

und links in

der auf der Hinfahrt produzierten Spur. Diese ist so nur einmal zu

sehen. Auf der Rückfahrt hat wieder der 1. Körper

mehr Druck

als der zweite, weshalb besondere Sorgfalt auf die Abstützung

zu

legen ist. Sonst bricht der Pflug aus und versaut die Schlussfurche. .

Für Prüfer und Zuschauer wird es wieder spannend;

denn

für sie wird erst zum Schluss sichtbar, ob die geplante und

ständig mit dem Bandmaß kontrollierte Aufteilung des

Restbeetes zu dem für den letzten Umlauf gewünschten

Maß geführt hat. Was bis jetzt an Punkten zusammen

kam, kann

im letzten und schwierigsten Umlauf wieder verloren gehen. Nach Ablauf

einer zu Beginn festgesetzten Frist muss die Schlussfurche fertig sein.

Dann kommt die große Entspannung, der kleine Imbiss unter Freunden und das Warten auf die Ergebnisse. Inzwischen stecken die Preisrichter ihre Köpfe zusammen, um ihre Wertungen zu vergleichen. Aber insgeheim hat sich bereits jeder Pflüger nach einem Blick auf die Beete seiner Mitbewerber seine Platzierung schon zugeteilt. Der Rest st Publissity und vielleicht auch ein Pokal als sichtbarer Preis für die Lieben daheim. Das war ein Einblick in Spielregeln und Erfahrungen einer nicht ganz einfachen Sportart. Landwirten, die ihren Acker für einen solchen Wettkampf zur Verfügung stellen, gebührt ein ganz besonderer Dank. Schon die notwendige Terminabsprache für den Wettbewerb bedeutet für sie eine Zwangsjacke im von der Natur vorgegebenen Arbeitsablauf des Betriebes, ganz zu schweigen von den vielen zurückgelassenen Schlussfurchen. Und darum fehlt den meisten Teilnehmern sicher auch eine Möglichkeit zum Üben. Deshalb soll dieser Aufsatz neben einem Pflüger-Seminar des LBCH bei der Vorbereitung helfen. Viel Spaß und gut Pflug! Oskar

siehe auch: Pflügergemeinschaft

Schleswig-Holstein

copy: Oskar Sellschopp